冷蝴蝶222

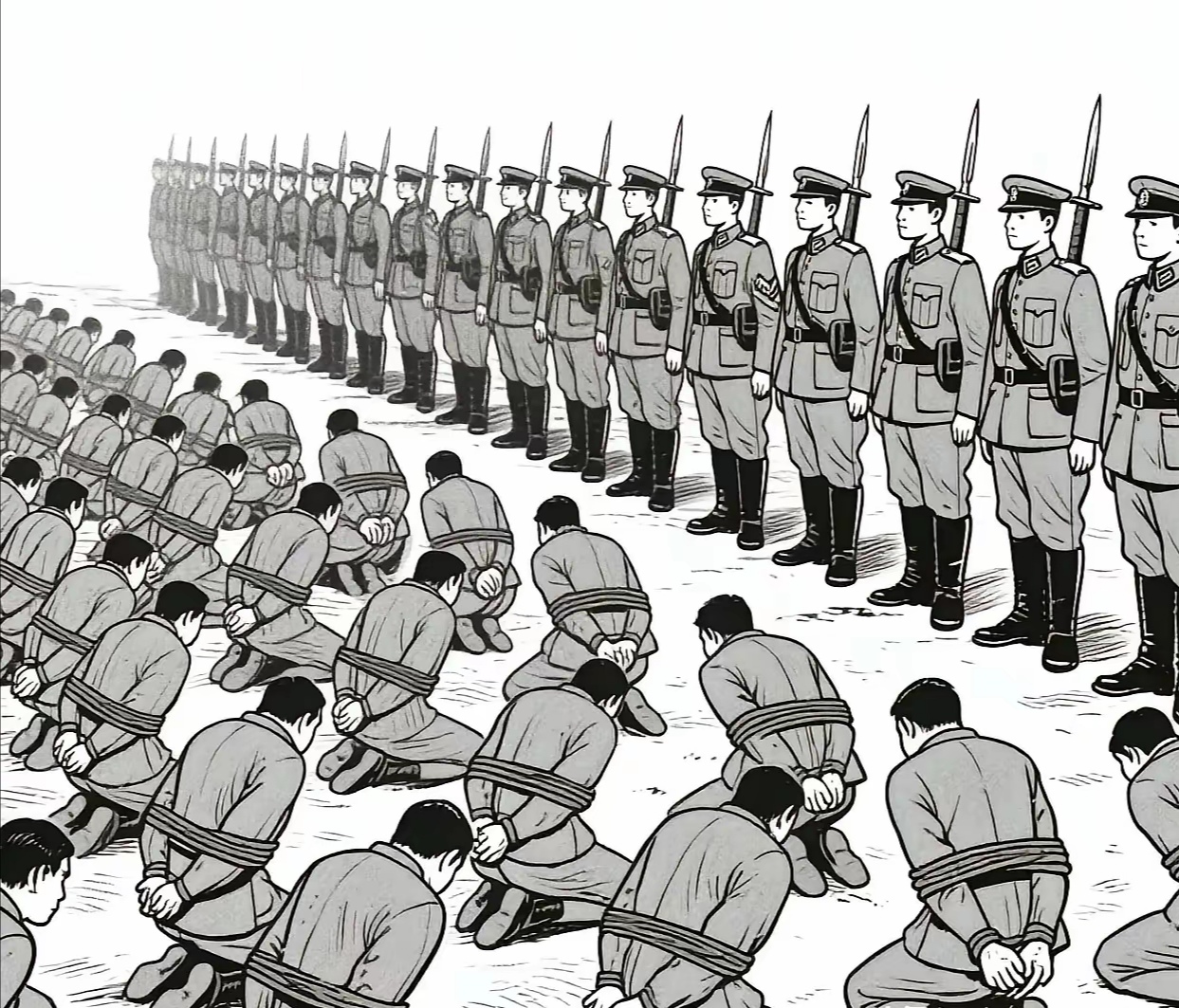

1946年通化寒冬:冰面上的战俘与未凉的人心

1946年寒冬,通化被零下三十度的严寒攥紧,3000名日军战俘像被剥光的牲畜,单衣跪在城头冰面。

这场景背后藏着一段少有人细说的历史——此时距离日本宣布投降已过去半年,通化作为东北边境的关键城镇,刚从战火余烬里喘过气,却要面对棘手的战俘安置难题。这些跪在冰面上的日军,大多是从前满洲国军队里溃散的士兵,还有一部分是被苏联红军移交的俘虏,他们中有人手上沾着当地百姓的血,也有人只是被迫入伍的普通农民。

当时负责接收战俘的是东北民主联军某部,战士们看着冰面上冻得浑身打颤的战俘,心里的滋味复杂得很。好多战士的家乡遭过日军扫荡,亲人要么惨死要么流离失所,见着这些曾穿军装的人,拳头都攥得发白。可部队有明确命令:战俘也是人,只要放下武器,就得按规矩对待,不能泄私愤。

负责看管战俘的排长叫王铁山,那年才22岁,胳膊上还留着跟日军拼刺刀时的伤疤。他看着冰面上有人冻得昏死过去,没顾上身边战士“别管他们”的劝说,转身就往营地方向跑。那会儿部队物资也紧缺,棉衣都是按人头配发,他硬是挨个儿敲开战友的房门,说“先匀件旧棉衣,等开春了我赔你们新的”,凑了二十多件破棉衣往城头跑。

可3000人的队伍,二十多件棉衣根本不够分。王铁山急得直跺脚,又想起营地里还有刚缴获的几车土豆,赶紧让人烧了两大锅热土豆汤。当冒着热气的汤桶抬到城头时,有战俘以为是要灌热水折磨他们,蜷缩着不肯动。直到王铁山舀起一碗汤,蹲在一个冻得嘴唇发紫的年轻战俘面前,把碗递过去说“喝了能活”,那战俘盯着他胳膊上的伤疤愣了半天,才颤抖着接过碗,眼泪混着热汤往下淌——后来才知道,这战俘才17岁,是被强征入伍的学生,连枪都没开过。

更让人揪心的是战俘里的伤员。有个叫佐藤的日军军医,腿被炮弹炸伤后感染化脓,跪在冰面上没多久就疼得昏死过去。卫生员本来不想管,跟王铁山说“让他疼死算了”,王铁山却红着眼眶吼:“他是军医,能救更多人!”他让人把佐藤抬进临时医务室,又让人把自己的被子拆了,用里面的棉絮裹住佐藤的伤腿,还让炊事班熬了小米粥。佐藤醒过来时,看着眼前忙前忙后的战士,突然从床上滚下来磕头,嘴里反复说着“对不起”。

其实那会儿部队里反对的声音一直没停过,有战士私下抱怨“对敌人心软就是对自己残忍”。王铁山在全排大会上没多说大道理,就举了个例子:“咱们在山东打仗时,有个老乡冒着枪林弹雨给咱们送粮食,就因为咱们保护过他被俘的儿子。现在这些战俘里,说不定也有等着儿子回家的老乡。”这话让好多战士红了眼——是啊,战争的罪在侵略者,可普通士兵不该为所有过错买单。

后来部队不仅给战俘发了棉衣,还划定了专门的战俘营,让佐藤带着几个懂医术的战俘负责看病,甚至组织战俘里的木匠、铁匠帮着老百姓修房子、打农具。有个老木匠战俘,给村里修好了被战火毁了的磨盘,村长特意煮了鸡蛋送过去,说“以前的仇是日本人的,现在你帮我们干活,就是熟人了”。

有人可能会问,为什么要对曾经的敌人这么好?其实这不是软弱,而是中国人刻在骨子里的善良——我们恨的是侵略的恶行,不是每个穿军装的普通人。就像王铁山后来在日记里写的:“打仗是为了让老百姓过好日子,要是打赢了就欺负俘虏,跟侵略者有啥区别?”

从寒冬里的一碗热汤,到战俘营里的农具叮当,通化的这段往事藏着最朴素的道理:战争会留下伤疤,但人心不该被仇恨冻住。善待放下武器的人,不是原谅侵略的罪,而是守住我们做人的底线——这底线,比零下三十度的冰面更坚硬,比战火更经得起考验。

各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。